|

|

|

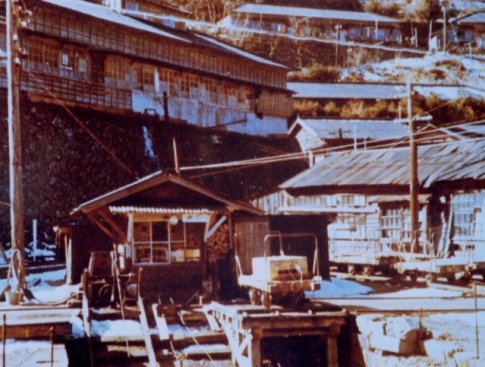

| 旧:昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 現:平成12年(2000)11月5日撮影 |

| インクラインの意味は斜坑という意味です。 傾斜面にレールを敷いてトロッコ(台車)を走らせるケーブルカーの一種のことです。 傾斜は約35度、長さは100メートルほどです。 索道を使い新居浜端出場から到着した生活物資を上部にある生協や社宅などに荷揚げするために 利用されていました。 また、第三通洞を利用して、別子山村日浦から運ばれた木材を降ろすのにも利用されていました。 高低差の激しい場所での運搬には欠かせないシステムでした。 |

|

東平でのインクラインの位置関係がよく分かります。 写真をよく見ると、閉坑処理のため、索道場からインクラインへの橋がすでに取り壊されているのが分かります。 インクラインの中間地点の右側が保育園、さらに道を挟んで右の住友の社章マークのある建物が娯楽場です。 その娯楽場の左上に見える2階建ての建物が生協です。 インクラインは東延斜坑を始め、筏津・日浦・黒石・端出場・星越にも設置され、星越のインクラインは現在も使用されています。 |

| 東平でのインクラインの位置 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 | |

| 厳しい冬の中での木材運搬作業の様子です。 坑内で使用する木材の運搬は生活物資の運搬とともに毎日のようにインクラインを利用していました。 木材運搬用の台車には「日浦車」(ひうらぐるま)という名称が付けられていました。 東平の場合、台車の方向転換は、レールの付いたターンテーブル式ではなく、下が鉄板になっており、その鉄板の上を滑らせて回転させている為、特に冬場は足場が悪く危険であったそうです。 |

|

| 冬場の木材運搬作業 昭和30年代頃 別子銅山記念館蔵 | |

|

|

| 荷揚げの様子 昭和34年(1959)撮影 別子銅山記念館蔵 | インクラインによる荷物運搬アニメーション |

| 上の写真は荷上げしている様子です。 インクラインの台車の上にさらに荷物運搬用の台車が載っています。 当時としては貴重な、カラー写真です。 レールは複線で、一方の台車が上がっているときは、もう一方の台車が下がるといったしくみで動いていました。 インクラインの上部には機械室がありました。 電気によるモーターの力で台車に取り付けたロープを巻き上げ、荷物の上げ下ろしをしていました。 右の写真には、インクラインによって荷物が上がってきた様子と、機械室が写っています。 また、左上部には、東平共同浴場が見えます。 |

|

| インクライン機械室 昭和30年代撮影 別子銅山記念館蔵 | |

|

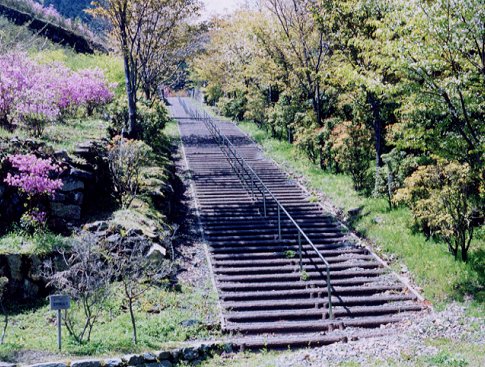

左の写真は、平成12年(2000)4月29日に取材した際に撮影したものです。 現在は、220段の長大な階段に生まれ変わっています。 傾斜は、当時より少し緩やかになっているようでした。 インクラインの脇には鮮やかなピンク色をしたアケボノツツジが咲き、私たちの目を楽しませてくれました。 |

|

ビデオをご覧いただくには、RealPlayerソフトが必要です。 | ||||

| 加重忠利さん 平成12年(2000)11月29日 本校にて収録 |

インクラインは何に利用していましたか? (0分50秒) |

622KB |

|||

| インクラインでの運搬の様子やしくみについて (0分54秒) |

674KB |

||||

| インクラインに人が乗れましたか? (0分49秒) |

606KB |

||||

| インクラインでの失敗体験 (1分44秒) |

1282KB |

||||

| 別子銅山記念館館長 上垣起一さん 平成12年(2000)6月17日 同記念館にて収録 |

インクラインの構造について (0分54秒) |

662KB |

|||

|

|

|

|

|

|