|

| 昭和30年代に撮影 別子銅山記念館蔵 |

| 自彊舎は鷲尾勘解治(わしおかげじ、わしおかげはるともいう)の私塾として大正元年(1912)8月に別子銅山(旧別子)で私塾として開設したのが始まりです。 そして、旧別子撤退にともない、東平地区の上呉木に大正15年(1926)2月に設立されました。 しかし、鷲尾勘解治(大正15年(1926)支配人に就任)は、東平の自彊舎設立間もなく、健康を害し、ここでの教育はその教えを受け継いだ人たちによって行われました。 そして、大正15年(1926)11月15日に別子鉱業所の施設として角野町川口新田に自彊舎(本塾)が開塾され、東平自彊舎はその支塾となりました。 引き続き、模範的な青年を収容して本来の役割を果たしてきましたが、太平洋戦争以降は独身寮として運営されました。 戦後の東平坑上部開発起案による社員の増加に備え、昭和32年(1957)9月に2階建てに改造しました。 そして、東平坑閉坑の昭和43(1968)年3月まで52年間利用されました。 日中仕事をし、夜、自彊舎に戻ると自習勉強をするといった、良識的な人間形成や自己啓発を目指していた場所です。 |

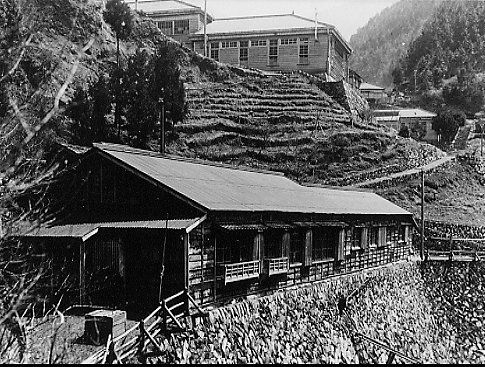

| 自彊舎は大正元年(1912)に、若い鉱山従業員の精神的向上を図る必要性を痛感した鷲尾勘解治が旧別子の風呂屋谷の病院跡に私塾として発足したのが始まりです。 自彊舎の名前の由来は、当時の総理事の鈴木馬佐也が漢詩の中から「自彊不息」(自ら勉めて励むこと)の意味から命名しました。 大正5年(1917)の旧別子撤退に伴い上呉木の飯場及び稼人借家を模様替えして使っていました。 右の写真は、設立当時の自彊舎です。 当初は1階建てでした。 写真右上の建物は東平小学校の講堂です。 |

|

| 設立当時の自彊舎 大正10年(1921)撮影 加重忠利氏提供 | |

|

太平洋戦争終戦後の昭和32年(1957)9月に、東平坑の上部開発にともない社員の増加に備え2階建てとなり、左写真のようになりました。 左の写真、上部に2階建ての自彊舎が見えます。 自彊舎の下にある建物は豆腐店(民営)です。 |

| 自彊舎 遠景 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 | |

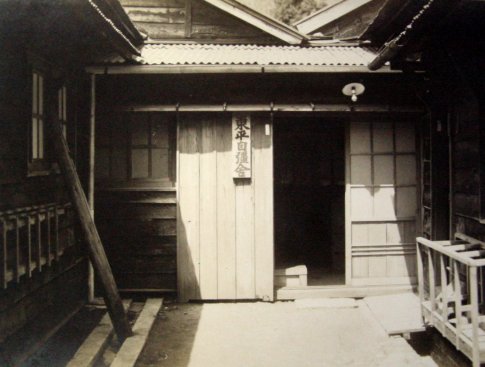

| 右の写真は、自彊舎の入り口です。 塾生はそのほとんどが独身者や単身赴任の人々でした。 塾生は仕事が終わって帰ってくると、作務を行い、茶会などをして先生の話を聞き、自主勉強をして床についていました。 作務というのは、営利目的としないで人のためや社会のために貢献する行いをすることです。 一の森の運動場は、作務によって作られました。 先人の驚くべき力強い生き方を感じます。 |

|

| 東平自彊舎入口 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 | |

|

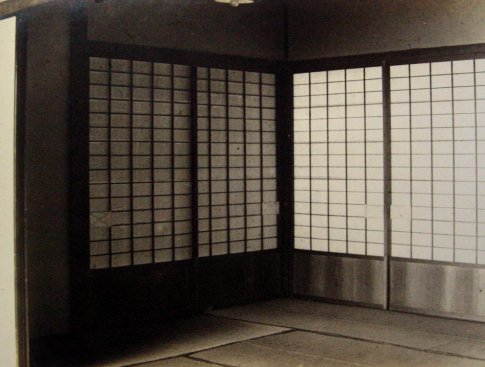

左側写真の部屋は畳張りで見える範囲では9畳の畳が見えます。 かなり広い場所なので、塾生みんなが集まる場所だったのでしょう。 また、写真奥には神棚がみえます。 ここで祭っていたご神像は旧別子の時代からのもので、東平の自彊舎としての役割をおえた後は、四阪島へ昭和7年(1932)12月に移されました。 この部屋で塾生達がどのようなお話を聞いていたりしていたのでしょうか? 勤勉な塾生達に、ただただ感服するばかりです。 |

| 神棚がみえます 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 | |

| 昭和6年(1931)30日現在の在籍塾生は11名でした。 昭和13年(1938)8月時点では14名でした。 太平洋戦争のため、塾生が減少し、自彊舎としての使命は終わり、独身寮となりました。 昭和32年(1957)9月29日には2階建てに改築され、68名収容可能となりました。 昭和43年(1968)3月現在で、社員4名と単身赴任の小・中学校の先生12名を合わせて16名の寮生でした。 昭和43年9月30日に撤去されました。 |

|

| 障子と畳 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 | |

|

今となっては、自彊舎の跡を探しに行くということが困難になりました。 このふすまも畳も窓ももう無いのです。 今は雑木林となって自然に帰っているということです。 自然に帰すことも大切ですし、反面、歴史の跡が消えてしまうこともとても寂しいことです。 ガラス窓の向こうに石垣が見えます。 僕はこの窓の写真を見ていると、小学校の時の自分を思い出しました。 当時、塾生達はこの窓の外を見て何を思ったのでしょう? |

| 机が見えます 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 | |

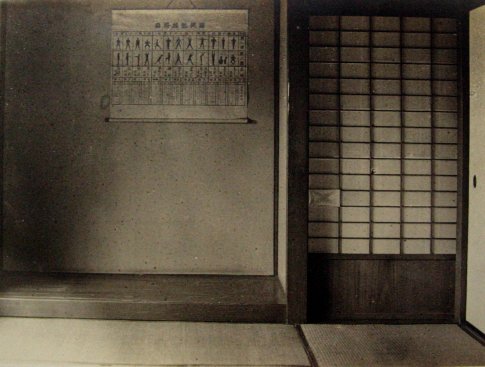

| 右の写真では、体操の掛け図が掛かっています。 今でいうラジオ体操のようなものでしょうか。 自彊舎は最初、旧別子の風呂屋谷(高橋精錬所があった近く)の病院跡に開設されました。 その後、東平に移り、山を下り川口新田、海岸付近の元塚に移り、現在もその精神は受け継がれています。 |

|

| 体操の掛図がみえます 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 | |

|

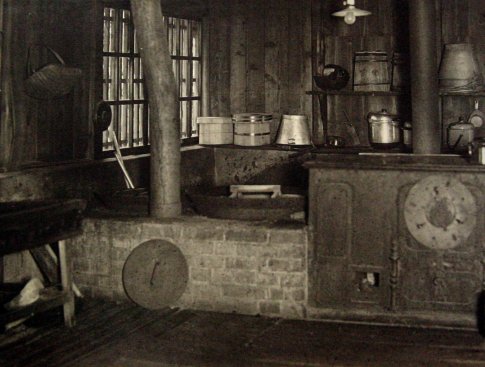

写真左は、自彊舎内の炊事場です。 ここで炊事婦の方が食事を作っていました。 塾生たちは、ここで食、住を共に生活していました。 現在のように、電子炊飯器で簡単にご飯が炊けるものではありません。 一人一人がお互いを支えながら、協力して生活して行かなくてはならない時代であったと思います。 きっと兄弟のような、固い絆があったことでしょう。 |

| 炊事場 昭和10年(1935)撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

東平ただ一つの二階建 新しい自彊舎 昭和32年10月10日発行 別子ニュースより |

|

寮めぐり−自彊舎− 昭和33年11月10日発行 別子ニュースより |

|

ビデオをご覧いただくには、RealPlayerソフトが必要です。 | ||||

| 加重忠利さん 平成12年(2000)11月29日 本校にて収録 |

自彊舎の変遷、 「自彊」の名前の由来、 果たした役割について (1分08秒) |

841KB |

|||

| 東平自彊舎の変遷について (1分06秒) | 809KB |

||||

| 自彊舎の一日について (0分54秒) | 671KB |

||||

|

|

|

|

|

|