|

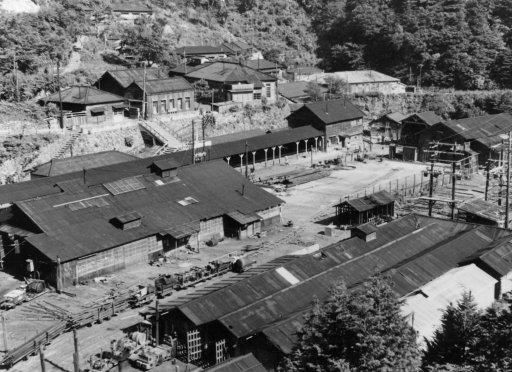

写真①は、別子山村東延からの移転当初、第三通洞近くに設置された採鉱本部です。

その前には収銅場も設置され、坑内からの鉱毒水を処理していました。

昭和3年(1928)に、東平地域の中枢機能が集積していた、東平集落へ採鉱本部は移転します。

その際、この収銅場は取り壊され、坑水路を設置し、新居浜の山根(やまね)まで送水し鉱毒を処理しました。

現在もその設備は稼働し続けています。

市内でも見受けられる下部鉄道跡の横に設けられたコンクリートの溝が、坑水路です。

処理水は、磯浦海岸から瀬戸内海に流送されています。 |

| ①採鉱本部事務所と収銅場 明治末期に撮影 別子銅山記念館蔵 |

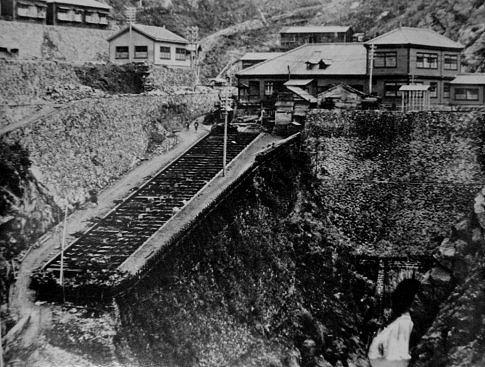

写真②も、第三集落の採鉱本部事務所です。

二階建ての立派な建物です。

明治時代でしかも山の中の建物としては素晴らしいものです。

さすが、別子銅山の中枢の場所ですね。

明治35年(1902)に採鉱課東平出張所として建築されましたが、明治40年(1907)6月の暴動で焼き討ちされ、同年7月に再建にかかり、翌年の明治41(1908)年3月に完成しました。

写真は、その頃のものと思われます。

写真を見ると、坑夫が人車に乗って作業に向かおうとしている様子が伺えます。

その横には、坑内で用いられる木材が積まれています。 |

|

| ②採鉱本部周辺の様子 明治末期に撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

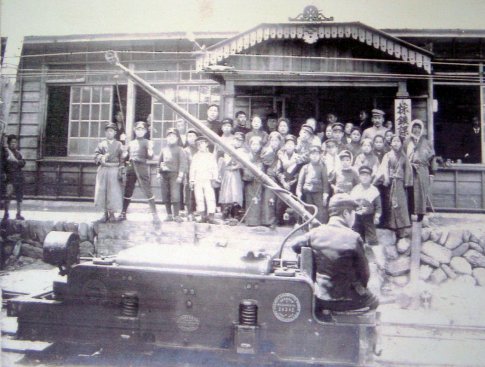

写真③は、電気機関車(トロリー型)を前に修学旅行中の子どもたちが記念撮影をしたものです。

電気機関車の導入は明治38年(1905)で、別子銅山では最初の電車導入になります。

アメリカ、ヴァルドヴィン社製で、2.5トンの重量があり、木製の鉱車7両をけん引していました。

この電車導入によって搬出量は飛躍的に伸びました。 |

| ③別子最初の電気機関車 大正期に撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

|

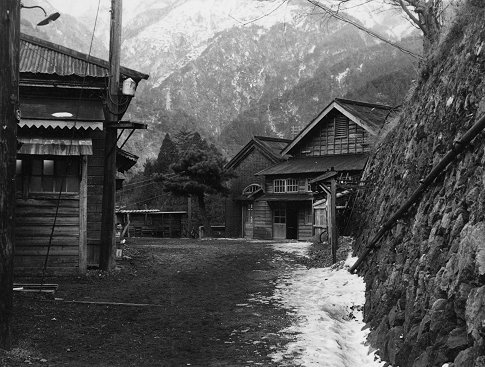

| ④東平坑事務所入口 (旧採鉱本部) 昭和37年(1962)冬 松浦勲氏撮影 |

⑤東平坑事務所前 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 |

|

写真の上にマウスを置くと、現在の様子が見えます。 写真の上にマウスを置くと、現在の様子が見えます。 |

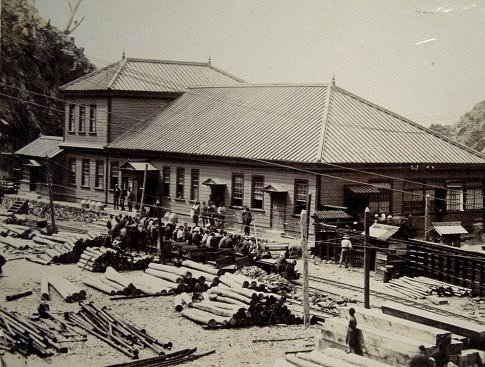

写真④は、東平集落へ移設された東平坑事務所(旧採鉱本部)の入口です。

当初の採鉱本部の立派な建物とはずいぶんとは違っていますね。

写真⑤は、東平坑事務所の前です。写真右が事務所です。写真奥の煉瓦作りの建物は保安本部です。

煉瓦作りの建物は東平では、この保安本部と第三変電所だけだったそうです。

今思うと残念ですが、木造の建物は撤退の際に全て焼却してしまいました。

東平に現存する数少ない遺跡で現在完全な状態で残っています。

保安本部となりの松の木を見ると時代の流れを感じますね。

現在は、東平マイン工房(写真⑥)として生まれ変わり、銅版画やレリーフなどを体験したり手作りの楽しさを味わうことができます。 |

| ⑥旧保安本部(現:東平マイン工房) 平成12年(2000)4月25日撮影 |

東平マイン工房の利用は3月~11月、10:00~17:00となっています。 |

写真⑥旧保安本部の補足

保安本部は最初、東平配電所として第三変電所と同じ年代に建築され、明治38年(1905)12月に新居浜の火力発電所から、11000KVAを受入し、大正5年(1916)まで配電を行いました。

道理で保安本部と第三変電所の造りがよく似ているわけです。

その後、山林課事務所となり、後に左半分が保安本部、右半分が就業調所、最終的にはキャップランプ室となりました。 |