|

| 現在の火薬庫跡 平成12年(2000)4月29日撮影 |

| 火薬庫は明治45年(1912)に旧第二探坑坑道(鉱床を探すための坑道)を利用して設置され、昭和43年(1968)までの56年間利用されました。 ここを火薬庫として選んだのは、第三集落周辺の岩盤が固かったことも理由の一つでした。 火薬庫の中に爆薬庫、普通火薬庫、火工品庫を設置し、坑道掘削の発破作業に使われるダイナマイトを保管していました。 火薬庫の構造は、万が一爆発事故などがおこったときに備えて爆風が直接出ないように鍵穴状に掘削されていました。(地図で確認してみて下さい) また、出入り口も写真のように横向きに掘られています。 |

|

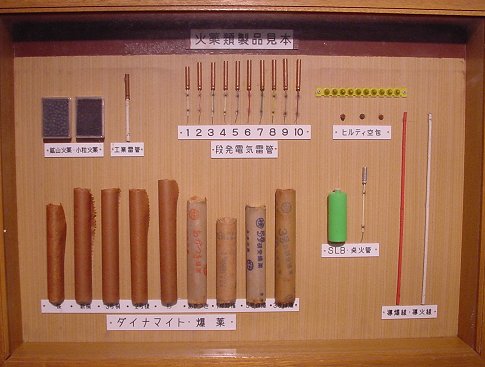

左の写真のように、ダイナマイト・爆薬には様々な種類や爆破力がありました。 例えば、「3号桐」(写真の左から3本目)というダイナマイトは、1秒間に4500メートルの爆速(爆破する威力)がありました。 また、「ANFO(AmmoniumNitrateFuelOil)」(アンフォと呼びます)は、1秒間に2800メートルの爆速がありました。  写真の火薬類製品見本をマウスでクリックすると、拡大されます。 写真の火薬類製品見本をマウスでクリックすると、拡大されます。 |

|

| 火薬類製品見本 別子銅山記念館蔵 | ||

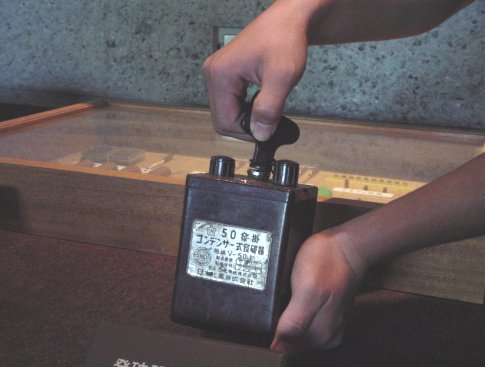

| 火薬は火薬係員、発破係員、坑内保安係員という人たちが取り扱いを行っていました。また、火薬の取り扱いには、火薬類取り扱い主任技術者という資格が必要でした。 右の写真は、実際に坑内で使用されていた発破器です。 これに導火線をつなぎ、写真のようにひねるとダイナマイトに引火し爆破作業が行われていました。 最初は導火線に点火して発破していましたが、次第に改良され、1回の点火数も増え、電気雷管を用い、電気で遠方から点火するようになりました。 |

|

|

| コンデンサー式発破器(50発掛) 別子銅山記念館蔵 | ||

| 坑内掘削のアニメーション (544KB) |

|

| 1勤の坑夫が8:00に入坑し、発破の出来るように準備をし、14:00頃になると発破し、坑内から引き上げます。 その様子をアニメーションで再現しました。ダイナマイトを仕掛ける方向などもできるだけ実際に近いように工夫しています。 2勤および3勤の坑夫が発破の後片付けをして翌日に発破のできる状態にします。 |

|

|

|

|

|

|