|

|

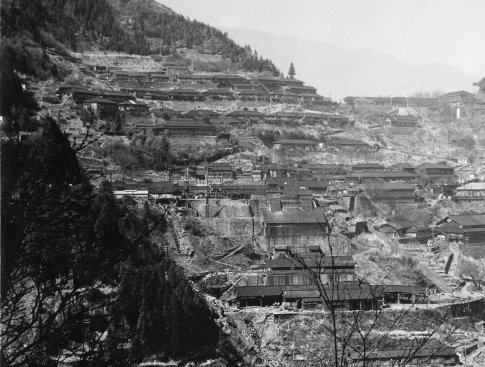

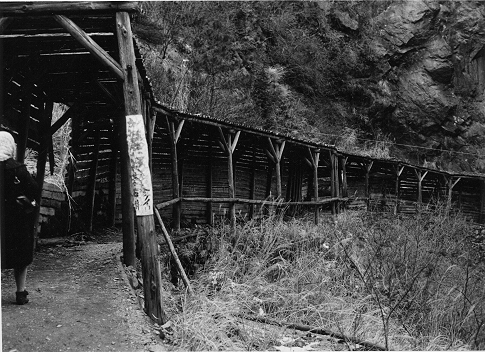

| ①東端索道基地 昭和42年(1967)撮影 別子銅山記念館蔵 |

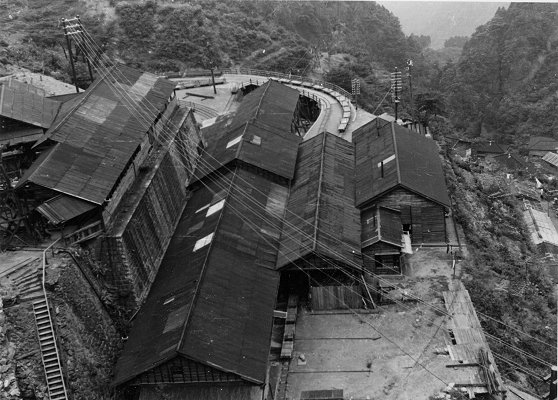

②東端索道基地回転ローブギャー 昭和42年(1967)撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

索道とは、坑道から搬出された鉱石を搬器(バケット)と呼ばれる専用の入れ物に載せ、東平から新居浜側の端出場(はでば)へ空中にロープを張って鉱石の輸送に使う施設のことを言います。

写真①は、東端索道(東平~端出場間)の索道基地です。

ここでは、東平から端出場へ鉱石を搬出し、端出場からは生活物資、郵便物、坑内に使う木材などを搬入していました。

写真②は、回転ロープのギャーです。東端索道は自動式といって、モーターを動力とせず、鉱石を降ろす自重で動かしていました。ですから、ブレーキをかけて調整することが必要でした。

写真③は、搬器がロープにぶら下がるクリップという部分を拡大したものです。

搬器の自重によってロープを噛んで固定され、方向転換の際はロープから外れる仕組みになっていました。2013年6月8日写真の向き上下が逆になっていたのを修正しました。ご連絡ありがとうございました。 |

| ③東端索道搬器のクリップ部分 昭和42年(1967)撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

|

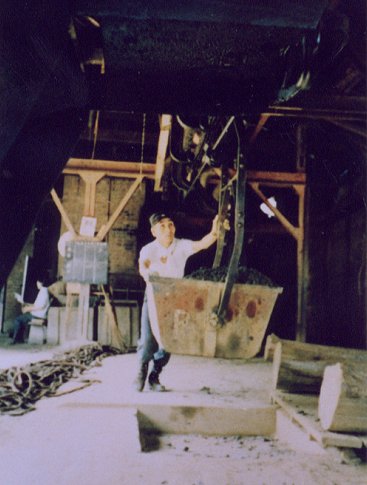

| ④搬器送り出しの様子 昭和30年代撮影 別子銅山記念館蔵 |

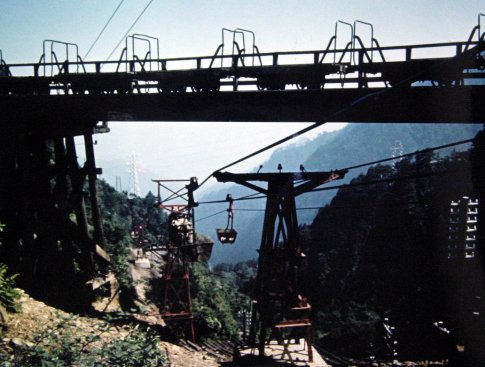

⑤東端索道ポスト点検作業 昭和30年代撮影 別子銅山記念館蔵 |

写真④は、新居浜側へ鉱石を搬出しようとして、搬器を送り出している様子です。カラー写真で大変貴重なものです。東端索道の搬器の最大積載量は500㎏/器でした。

写真⑤は、索道の点検作業の様子です。写真の人は給油士といって、搬器に乗ってポスト(鉄塔)へ行っていました。そして、ポストの滑車の給油や、ポスト間のロープの痛みの点検をしていました。東端索道のポストは26基ありました。一番高いポストは30メートル余りあり、低いところは2~3メートルでした。本来は搬器に人は乗れませんでした。想像するだけで鳥肌が立ちそうです・・・・

写真⑥は、東端索道停車場から新居浜方面を展望したものです。これもカラー写真で大変貴重なものです。また、東端索道はドイツ国製のブライヘルト式(東平へ来たブルヘライトさんという技術者の名前から由来)の複式索道(上り・下り両方が作動している)でした。ポストの色が赤い色だったことや、索道のロープの下は鉱石から落ちる酸性の水により、植物が生えていないのも分かります。

|

|

| ⑥東端索道基地から新居浜方向への展望 昭和30年代撮影 別子銅山記念館蔵 |

|

写真の上にマウスを置くと、現在の写真が見えます。 写真の上にマウスを置くと、現在の写真が見えます。

電力用の鉄塔を目印に比較してみて下さい。

また、写真⑥の上部に写っている橋はインクラインへ続くものです。

さらに、写真では見えにくいのですが、索道の延びた先には山の尾根が張りだしていて、索道用のトンネルが空けられていました。

写真⑦は、東端索道の新道中継所です。東平~端出場(はでば)間は直線では無かったために途中で方向を少し変えてやる必要がありました。

そこで、この施設は索道のロープの方向を転換をする役割を持っていました。

また、ここで索道の取り扱い地域が変わっていました。

この場所から下側を端出場が管理し、上側を太平坑の索道も含み、東平が管理していました。

|

| ⑦東端索道新道制動(中継)所 昭和43年(1968)原茂夫氏撮影 |

左の旧写真は、当時辷坂(すべりざか)近辺に設置されていた落下受け(上空を索道が通っているので落石を防止するためのもの)です。

東平(とうなる)~端出場(はでば)間(通称「東平街道」)は2時間余りかかっていました。 |

|

| 写真の上にマウスを置くと、現在の写真が見えます。 |

|

| 今は落下受けは無く、アケボノツツジが色鮮やかに咲いていました。 |

辷坂(すべりざか)の落下受けの様子 旧:昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 |