|

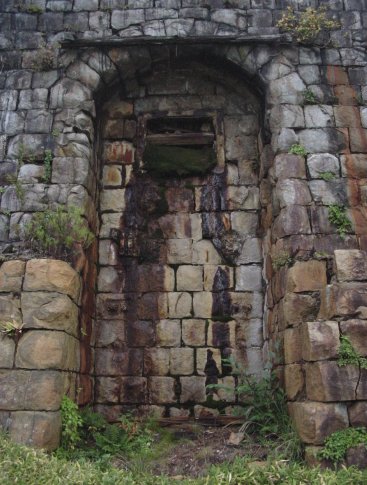

左写真は、貯鉱庫(上段側)の鉱石を取り出し口です。 当時は、ここから鉱石が取り出され、さらに下部にある貯鉱庫へ送られました。 ここから、幾多の鉱石が取り出されたのでしょう。 また、それらの鉱石は、新居浜の発展はもとより、日本の近代化や産業の発展に大きく貢献しました。 まるで、城壁のようにしっかりとした造りになっています。 |

| 貯鉱庫鉱石取り出し口 平成12年(2000)11月5日撮影 |

|

|

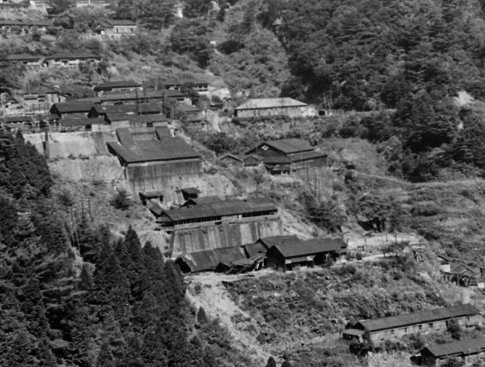

| ①索道場全体から見た貯鉱庫 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 | ②貯鉱庫近影 平成12年(2000)11月25日撮影 |

|

写真①は、索道場全体から見た貯鉱庫です。 住友の社章のある娯楽場から少し左上の施設が貯鉱庫で、第三通洞から搬出された鉱石を貯め、下段の貯鉱庫に降ろします。 また、下段の貯鉱庫は太平坑からの鉱石も貯めていました。 そして、最下段にある索道基地より鉱石を搬出していました。 写真②は、下段の貯鉱庫から全体を撮影したものです。 インカ帝国のマチュピチュの遺跡を思わせるような姿です。 写真③は、上東平(現、駐車場付近)から貯鉱庫を見た所です。 中央の平らな場所は、選鉱所が明治38年(1905)から昭和5年(1930)まで設置されていた所です。 |

| ③上東平から貯鉱庫を見る 平成12年(2000)11月25日撮影 | |

|

|

| ④上部の貯鉱庫内部を見る 平成12年(2000)11月25日撮影 | ⑤上部の貯鉱庫の外観 平成12年(2000)11月25日撮影 |

| 写真④は、上部の貯鉱庫の内部を見たところです。今は土砂が堆積していますが、当時はこれらが鉱石だったのでしょうね。 貯鉱庫の向こうには、新居浜市内や瀬戸内海が展望できます。 写真⑤は、上部の貯鉱庫の外観です。 鉱石の取り出し口が少し高いところから、ベルトコンベアのようなもので選鉱所へ鉱石を降ろしていたものと考えられます。 写真⑥は、下部の貯鉱庫の外観です。 ここは、インクラインと同じレベルになります。 貯められた鉱石が、鉱石の取り出し口から、搬器に積まれ、新居浜の端出場へ向けて搬出されていました。 現在は、草花が植えられ、シロドウダン(ツツジ科)が真っ赤に紅葉していました。 |

|

| ⑥下部の貯鉱庫外観 平成12年(2000)11月25日撮影 | |

|

写真⑦は、下部にある貯鉱庫の鉱石取り出し口です。 ここに漏斗のようなものが取り付けられ、鉱石の取り出し量を調整しながら、搬器に積み込んでいました。 搬器に積み込む量を調整するのは大変だったそうです。 漏斗に鉱石が挟まり、どんどん鉱石が落ちて、困ることもあったそうです。 取り出し口から射し込む光は、かつての東平を物語っているのでしょうか・・・ |

| ⑦下部の貯鉱庫の鉱石取り出し口 平成12年(2000)7月18日撮影 |

| 加重忠利さん 平成12年(2000)11月29日 本校にて収録 |

搬器(なべ)の種類について (2分30秒) |

1839KB |

|||

| 索道中継所の役割について (2分14秒) |

1647KB |

||||

| ある給油士のおじさんの話・・・ (0分53秒) |

659KB |

||||

| 生活物資はどのように運搬していましたか? (1分12秒) |

901KB |

||||

| 別子銅山記念館館長 上垣起一さん 平成12年(2000)6月17日 同記念館にて収録 |

給油士がポストに油を差していたようすや 迫割(せこわり)・・・鉱石落下受けについて (1分06秒) |

838KB |

|||

|

|

|

|

|

|