|

| 呉木社宅を望む 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 |

| 呉木(くれき)社宅の「呉木」という名前の由来は、皮のついた木材をきり出すための江戸幕府直轄の山林であったことからです。 呉木社宅は上・中・下と3つに分かれています。 上呉木は、呉木トンネル(通称「呉木マンブ」)より上で学校までをいいます。 中呉木は、中央下水道が南北に流れる所までをいいます。 下呉木は、さらにその最下部までをいいます。 |

| 上呉木社宅配置図が拡大されます。 昭和34年6月現在 |

|

| 別子銅山記念館蔵 | |

| 中呉木社宅配置図が拡大されます。 昭和34年6月現在 |

|

| 別子銅山記念館蔵 | |

| 下呉木社宅配置図が拡大されます。 昭和34年6月現在 |

|

| 別子銅山記念館蔵 |

|

|

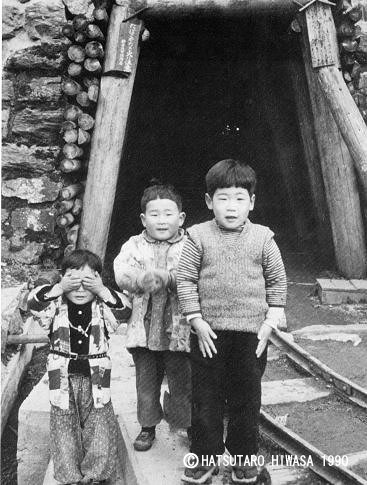

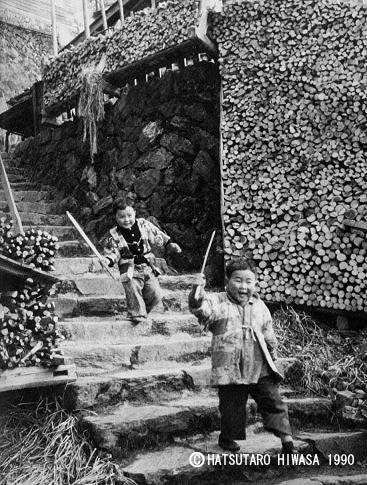

| 東平側の呉木マンブ入口 昭和32年(1957)日和佐初太郎氏撮影 | 呉木の子供たち 昭和32年(1957)日和佐初太郎氏撮影 |

| ここには、子供たちの「笑顔」があふれていました。 マンブの呉木側を出たところには共同浴場がありました。 また、マンブの中は、温度が一定で、夏は避暑地の役割をし、夕涼みがてらよく待ち合わせの場所としても利用されていました。 毎年5月の山神祭には両方の入口に「しば門」という杉の枝で作られた門が立てられ、その中をくぐって無病息災をお祈りしました。 どこの社宅にも、燃料用の薪がうず高く整頓して積まれていました。 |

|

|

|

| 尾端社宅・呉木社宅の遠望 昭和37年(1962)撮影 松浦勲氏提供 | 中呉木社宅跡 平成12年(2000)11月25日撮影 |

|

写真左上の山の谷間にある社宅が、呉木社宅です。山の裾に森林に囲まれて造られている社宅が尾端(おばな)社宅です。 今ではこの斜面は上の写真のように植林されて木が茂り、自然に帰り、かつて人が住んでいたとはとても思えません。 写真左は、呉木の共同浴場の跡です。左が女湯、右が男湯でした。 当時、何もなかったところに人の手によって石垣を一つ一つを積み上げ、土地を造って 生活していたと聞いたとき、一生懸命努力する大切さを見習わなければならないと思いました。 |

| 呉木共同浴場跡 平成12年4月29日撮影 |

|

ビデオをご覧いただくには、RealPlayerソフトが必要です。 | ||||

| 松浦勲さん(写真左)、谷屋峯凱さん(写真右) 平成12年(2000)4月29日 東平にて収録 |

呉木社宅跡の周辺の様子について現地の様子をご覧下さい。 尾端社宅遠望、マンプ跡、共同浴場跡が見えます (1分44秒) |

1306KB |

|||

| 加重忠利さん 平成12年(2000)11月29日 本校にて収録 |

子供の頃、呉木のマンプの中でお菓子を食べたことなどをお聞きしました。 (0分45秒) |

558KB |

|||

| 冬、水道管が凍って困ったお話をお聞きしました。 (1分48秒) |

1323KB |

||||

| 東平での過去の大火について (1分03秒) |

778KB |

||||

|

水道管の氷解かし 昭和38年2月10日発行 別子ニュースより |

社宅メニューへ |

辷坂社宅へ 辷坂社宅へ |

|

|

|

|

|

|