|

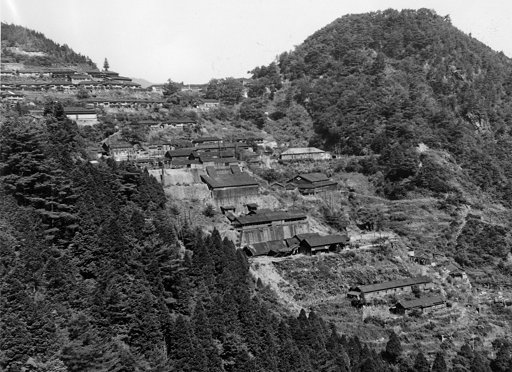

| 東平全景から東平社宅を展望 昭和43年(1968) 原茂夫氏撮影 |

| 東平社宅には上東平と下東平がありました。 その境界は配給所から学校までを上東平といい索道下落下受の道下の長屋までを下東平といいました。 写真では、最下部の2つ横に並んでいるのが下東平、中央の索道施設を境として上部が上東平になります。 東平社宅は傭員すなわち職員の社宅が多くあったところで、社宅跡から見ても坑夫の社宅と比べ広い作りとなっています。 |

| 東平社宅配置図が拡大されます。 昭和34年6月現在 |

|

| 図は、東平社宅の配置図ですが、東平の中心部のみのものです。 また、北の方角を上にしていますので、写真とは反対方向となりますので、比較の際はご注意ください。 |

|

| 別子銅山記念館蔵 |

|

|

| 下東平の社宅跡全景 平成12年(2000)11月25日撮影 | 下東平の社宅跡のかまど 平成12年(2000)4月29日撮影 |

|

左の写真は、社宅の炊事場がそのまま残っています。 この社宅は、6畳1間の家が五軒つながった長屋のようでした。 大正10年(1921)11月9日時点では上東平と下東平の合計戸数は116戸でした。 そのほとんどが傭員(よういん)社宅で係員以上の人が住んでいました。 右の写真は、下東平の社宅跡です。 索道基地跡より一段降りたところにあります。 現在は、基礎のコンクリートを生かし、骨組み(スケルトン)で実物大に復元しています。 一部は屋根もつけています。 かまどや共同炊事場も残っていて当時の様子を伺わせています。 |

| 下東平の共同炊事場の跡 平成12年(2000)11月25日撮影 | |

| 右の写真は、さらに一段下がった場所の社宅跡です。 ここの場所には、2つの社宅を復元しています。 基礎から部屋の間取りがよく分かります。 この社宅は、部屋数も多く、少しぜいたくに造られているようですね。 ところで、宇摩郡別子山村筏津(いかだつ)には当時の社宅が、民家として残されています。 |

|

| もう一段下の東平社宅跡全景 平成12年(2000)11月25日撮影 |

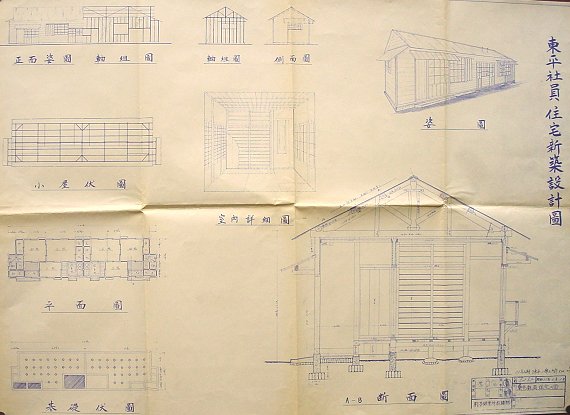

| 東平社員住宅新築設計図 | ||

|

昭和31年(1956)4月1日に作成しています。 昭和31年上期下東平の1棟2戸前(36・37号)と記されていますので、スケルトンで再現されいる社宅の設計図と思われます。 別子銅山記念館蔵 |

|

|

||

|

東平社員住宅の中に入ってみませんか? かまどの火も燃えています。 3D(立体)体験 上記の設計図をもとに作成しました。 |

|

東平社宅跡を360度パノラマ映像でお楽しみ下さい。 平成11年(1999)11月20日撮影 |

パノラマ映像を御覧いただくにはQuickTimeが必要です。 |

|

東平の撞球大会 昭和35年12月10日発行 別子ニュースより |

|

東平社宅電熱線等の検査実施 昭和38年7月15日発行 別子ニュースより |

|

ビデオをご覧いただくには、RealPlayerソフトが必要です。 | ||||

| 原茂夫さん 平成12年(2000)7月24日 本校にて収録 |

クラブはどんなところでしたか (1分00秒) | ||||

| 家電製品について 三種の神器が東平では・・・ (1分17秒) |

|||||

社宅メニューへ |

呉木社宅へ 呉木社宅へ |

|

|

|

|

|

|